Pantau - Samarinda menjadi latar refleksi bahwa kehidupan sosial tidak boleh dibatasi pagar etnis, di tengah wacana revitalisasi Citra Niaga menjadi Little Chinatown dan pengingat sejarah panjang harmoni lintas identitas di ibu kota Kalimantan Timur tersebut.

Film Pengepungan di Bukit Duri karya Joko Anwar turut menggambarkan secara mencekam bahaya ego etnosentris serta menjadi pengingat kelamnya konflik berbasis identitas yang pernah terjadi di Indonesia.

Kawasan Jalan Yos Sudarso hingga Citra Niaga merekam jejak sejarah Pecinan yang pernah menjadi denyut perdagangan kota Samarinda.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mewacanakan revitalisasi kawasan Citra Niaga menjadi Little Chinatown sebagai bagian dari penataan kawasan bersejarah.

Di jalan protokol kota, Kelenteng Thien Le Khong Temple berdiri kokoh sebagai simbol harmoni, bukan dominasi etnis.

Kelenteng tersebut menjadi monumen hidup relasi damai antara etnis Tionghoa dan penduduk lokal mayoritas Banjar, Kutai, dan Bugis selama berabad-abad.

Sejarah Relasi Tionghoa dan Lokal di Samarinda

Sejarawan Kalimantan Timur Muhammad Sarip menyatakan, “Ketika membahas perihal Tionghoa di Indonesia, ingatan publik nyaris selalu tertuju pada sejarah isu rasialisme,”.

Ia menegaskan, “Meskipun begitu,” serta “memelihara ingatan sejarah memang penting. Tujuannya bukan untuk larut dalam meratapi masa lalu, tapi sebagai sarana introspeksi bagi semua elemen bangsa untuk tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama.”.

Tragedi Mei 1998 di Jakarta, Solo, dan sejumlah kota besar lain di Jawa menjadi luka nasional dengan penjarahan, pembakaran, dan kekerasan seksual terhadap etnis Tionghoa.

Di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda dan Balikpapan, tidak terjadi penjarahan massal maupun dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa.

Muhammad Sarip menyebut, “Di Samarinda dan kota lainnya di Kalimantan Timur, saat itu warga Tionghoa dengan segala propertinya relatif aman. Tidak tersentuh aksi destruktif,”.

Ia menambahkan, “Sejarah panjang relasi penduduk di Samarinda lintas etnis berlangsung dalam suasana yang toleran dan kooperatif,”.

Pada era Hindia Belanda, tokoh Tionghoa Lo A Po mengelola tambang batu bara di Loa Bukit dengan menyewa lahan dari kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara.

Muhammad Sarip mengungkapkan, “Jalinan politik dan kultural juga diperkuat melalui ikatan pernikahan antara anggota keluarga Lo A Po dengan kerabat Sultan Kutai,”.

Warisan hubungan tersebut masih terlihat pada bangunan Villa Annie di Jalan Yos Sudarso yang menjadi saksi sejarah relasi harmonis Tionghoa dan aristokrat lokal.

Pemerintah kolonial Belanda menerapkan stratifikasi sosial yang menempatkan etnis Tionghoa di kawasan pelabuhan strategis dan warga lokal di lapis kedua sebagai strategi devide et impera.

Muhammad Sarip menekankan, “Warga lokal menyikapinya tidak dengan jalan kekerasan,”.

Warga Banjar kemudian mendirikan Handel-maatschaappij Borneo Samarinda yang menjadi cikal bakal Kampung HBS dan kini dikenal sebagai Pasar Pagi.

Muhammad Sarip menyampaikan, “Jika publik masa kini mengenal nama Reino Barack sebagai suami artis Syahrini, dia adalah cucu dari Omar Barack,".

Pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945–1949, etnis Tionghoa Samarinda turut berjuang, salah satunya Tan Tjong Tjioe sebagai relawan palang merah dan pemimpin PMI di Samarinda serta Kalimantan Timur.

Tan Tjong Tjioe juga diusung Partai Nasional Indonesia menjadi utusan Kalimantan Timur di Konstituante hasil Pemilu 1955.

Dorinawati Samalo pada 1962 menghibahkan rumahnya di Jalan Flores yang menjadi kampus pertama Universitas Mulawarman.

Muhammad Sarip menyatakan, “Hal ini menunjukkan sentimen rasisme tidak berlaku dalam kultur politik Kaltim masa silam,”.

Harmoni Ekonomi dan Budaya di Akar Rumput

Pada era Orde Baru, rezim Soeharto menuduh Republik Rakyat Tiongkok terlibat Gerakan 30 September 1965 sehingga memunculkan stigma terhadap masyarakat Tionghoa.

Istilah Tionghoa diganti menjadi China yang berkonotasi penghinaan dan masyarakat Tionghoa mengalami pembatasan sosial, budaya, serta politik.

Namun di tingkat akar rumput Samarinda, relasi ekonomi tetap berjalan harmonis melalui produksi kue keminting oleh warga Banjar di Sungai Karang Mumus.

Kue keminting tersebut didistribusikan tanpa merek ke toko legendaris Gabin Lido milik warga Tionghoa di tepian Mahakam.

Muhammad Sarip menjelaskan, “Jadilah toko tersebut berperan signifikan sebagai distributor utama kue keminting ke seluruh pelosok,”.

Kolaborasi produsen Banjar dan pedagang Tionghoa itu menciptakan simbiosis saling percaya yang melampaui sekat etnis.

Penelitian Fransisca Haryanto dan Elisa Christiana dalam Jurnal Century 2016 mencatat makna bunga mei dan jeruk kingkit bagi generasi tua Tionghoa Samarinda.

Pada era Orde Baru, tradisi Tionghoa dilarang di ruang publik, namun tetap dipertahankan secara domestik di dalam rumah melalui strategi yang disebut “domestikasi”.

Tiga narasumber generasi tua bernama Hendra, Hermawan, dan Karmila tetap memajang bunga mei dan jeruk saat Imlek sebagai bentuk menjaga identitas budaya.

Bunga mei dimaknai sebagai simbol musim semi, kebahagiaan, kekuatan, dan keteguhan menghadapi kesulitan.

Jeruk kingkit dipilih karena kemiripan pelafalan kata jeruk dengan kata yang berarti mujur atau untung dalam bahasa Mandarin.

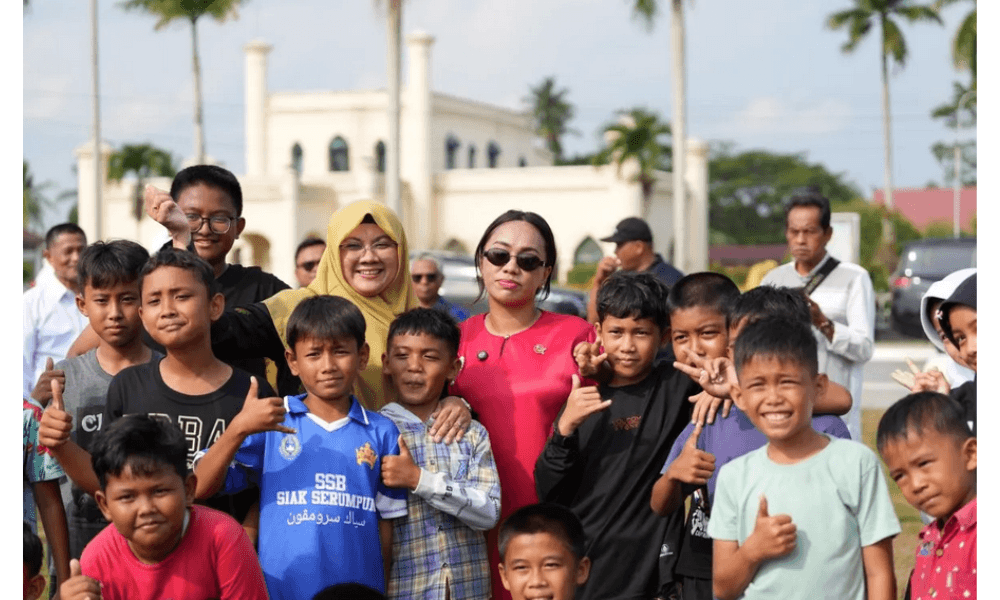

Samarinda dinilai konsisten menjaga kerukunan dan tercatat nol konflik kekerasan berbasis isu SARA.

Revitalisasi Little Chinatown mungkin mengubah wajah fisik kota, namun warisan persaudaraan lintas etnis antara pembuat kue keminting dan pedagang Gabin Lido menjadi nilai yang jauh lebih berharga.

Harmoni tersebut menjadi teladan tentang memanusiakan sesama tanpa memandang asal-usul nenek moyang.

- Penulis :

- Gerry Eka